Les ménages complexes en Polynésie française

Que recouvre le terme de « ménages complexes » et quelle proportion en Polynésie française ?

Les « Focus » de l’Ined font le point de l’actualité scientifique en allant à l’essentiel. Ces résumés mettent en avant les derniers résultats de recherche, les publications récentes, les enquêtes en cours ou les nouvelles ressources de l’institut.

Pour accéder aux contenus, choisissez un thème et cliquez sur l’icône

Que recouvre le terme de « ménages complexes » et quelle proportion en Polynésie française ?

Depuis l’an 2000, 31 pays de tous les continents ont adopté une législation accordant aux couples de même sexe le droit de se marier. L’Australie a été le 27e en 2017.

De manière générale, les couples tendent majoritairement à synchroniser leur sommeil : 4 couples sur 5 se couchent et se lèvent aux mêmes heures. Les couples de retraités, d’inactifs de moins de 60 ans, de même que les couples d’actifs les plus favorisés présentent un sommeil plus synchronisé, quand le sommeil des couples occupant une position moins favorisée est plus désynchronisé.

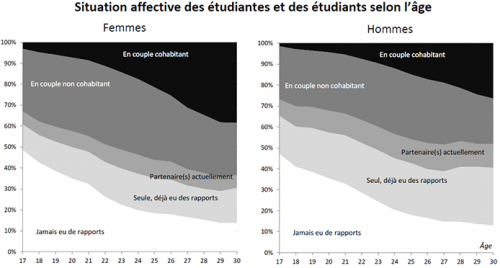

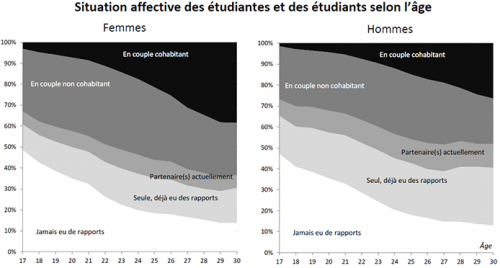

La population étudiante est une cible privilégiée en termes de prévention mais aussi d’information sur le consentement

Comment les hommes et les femmes se répartissent les travaux domestiques depuis la mise en place de la réforme des 35h ?

À partir des données de l’enquête Elfe, des chercheures de l’Ined ont étudié quel effet pouvait avoir le congé de paternité sur la répartition des tâches domestiques et parentales au sein du couple.

Basée sur les résultats de l’enquête Famille et logements de 2011.

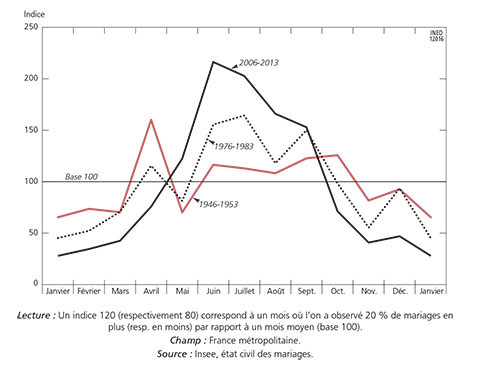

Depuis les années 1980, le mariage s’est modifié, en témoigne l’augmentation de la cohabitation hors mariage : en 2011, près d’un couple sur quatre n’est pas marié.

Héritières et héritiers se marient souvent ensemble : une étude publiée dans la revue « Population » montre qu’un Rastignac d’aujourd’hui n’aurait que peu de chances d’épouser une riche héritière.

La Chine, premier pays au monde par sa population, occupe désormais une place prépondérante sur la scène économique et géopolitique mondiale.

À partir des données de l’enquête « Étude des parcours individuels et conjugaux », les chercheurs Wilfried Rault et Arnaud Régnier-Loilier ont étudié le rapport entre le temps de réponse pour indiquer sa date de mariage ou de pacs à une enquêtrice ou un enquêteur et les significations individuelle et sociale associées à ces événements.

Si l’écart entre hommes et femmes diminue, cela résulte principalement d’une réduction du temps consacré par les femmes aux tâches ménagères.

La crèche a, toutes chose égales par ailleurs, un impact positif sur l’acquisition du langage, et peu d’effet sur la motricité et sur le comportement.

L’« étude longitudinale sur l’accès à l’autonomie après un placement » permet pour la première fois en France de mesurer les conditions de vie des jeunes protégés au moment de la fin de leur prise en charge

En l’espace de quelques années, le nombre de Pacs a augmenté au point de se rapprocher du nombre annuel de mariages. Wilfried Rault, chercheur à l’Ined, nous éclaire sur les grandes évolutions du Pacs depuis 20 ans.

Le droit à l’avortement est d’un accès très inégal dans le monde. Dans les pays de la région africaine ou latino-américaine, l’accès est majoritairement restrictif, interdit ou limité à des causes précises.

L’étude Elfe étant centrée sur l’enfance, il était naturel de leur donner la parole via un moyen approprié à leur âge et leur génération : des jeux sur ordinateur.

Sur l’amour, on rencontre deux discours opposés, Michel Bozon adopte une autre focale.

Les garçons deviennent pubères vers 15 ans, selon une enquête de 1994. Ils sont moins précoces que filles, qui ont leurs premières règles vers 13 ans.

Depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, applicable pour les enfants nés à compter du premier janvier 2005, il est possible pour les parents de choisir le nom transmis à leur(s) enfant(s), parmi quatre configurations

Les mères dont les enfants sont en résidence alternée après un divorce ou une rupture de pacs sont plus susceptibles de travailler que celles qui ont la garde principale de leurs enfants.

Angèle Jannot, doctorante à l’Ined, questionne l’influence des niveaux de revenus et de diplôme sur les inégalités de patrimoine au sein des couples parentaux.

La situation des femmes sur le marché du travail a connu une évolution radicale ces 50 dernières années

des différences entre les couples d’hommes et les couples de femmes

Objets de débat, les sites et les applications de rencontres sont accusés de rien de moins que d’avoir tué l’amour. Ces critiques illustrent la consternation et la réprobation suscitées par ce nouveau mode de rencontres. Sont-elles seulement fondées ?

À l’occasion des 70 ans de la revue Population, ont été republiés des articles de 1946, commentés par des chercheurs d’aujourd’hui.

Autour de 2050, l’effectif d’hommes célibataires devrait dépasser de plus de 50 % celui des femmes en Chine et en Inde, ce qui donne une idée de l’ampleur de la saturation du marché matrimonial.

A environ 17 ans, la moitié des adolescent-e-s a déjà eu un rapport sexuel. Les garçons restent plus précoces que les filles, mais de quelques mois seulement.

En 2022, l’avortement a pu être davantage mobilisé dans une période possiblement jugée peu propice à la décision d’accueillir un enfant

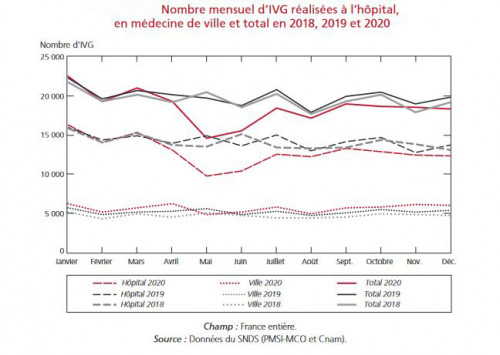

Après une augmentation du recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) de 2016 à 2019, une diminution des IVG a été observée en 2020. Cette baisse est en lien direct avec la crise sanitaire.

En utilisant les données de l’assurance maladie française qui sont aujourd’hui accessibles à la recherche, Khaoula Ben Messaoud, qui vient de soutenir sa thèse, Elise de La Rochebrochard, chercheure à l’Ined, et Jean Bouyer, épidémiologiste à l’Inserm, ont pu mesurer le recours annuel aux traitements de l’infertilité.

Dans un article paru dans Population (2020, N°1), Nitzan Peri-Rotem propose une analyse des interactions individuelles entre deux déterminants importants de la fécondité : l’instruction et la religiosité dans des sociétés contemporaines.

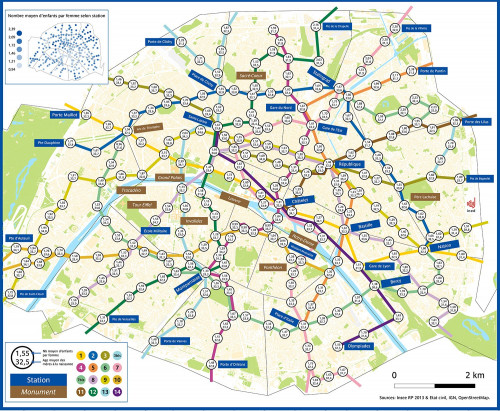

Sur quelle(s) ligne(s) de métro trouvait-on le taux de fécondité le plus haut en 2012, de même que l’âge moyen le plus élevé des mères à la naissance de leur enfant ? Une étude de John Tomkinson, ancien doctorant à l’Ined.

Dans le monde, plus de six femmes sur dix utilisent une méthode contraceptive, parmi celles qui sont en couple et en âge d’avoir des enfants. La méthode la plus fréquente est la stérilisation féminine.

La Chine, premier pays au monde par sa population, occupe désormais une place prépondérante sur la scène économique et géopolitique mondiale.

Les naissances de jumeaux ont presque doublé en France depuis 40 ans. Pour quelles raisons ? Quelles en sont les conséquences ?

En 2021, l’âge moyen à la parentalité est de près de trois ans plus élevé chez les hommes

L’augmentation de l’âge au premier enfant n’entraine pas une baisse de la fécondité à l’échelle des pays

Consacrée à l’Afrique au Sud du Sahara (47 pays, 1,1 milliard d’habitants en 2020), la chronique parue en 2020 dans la revue Population 2020 2-3 propose à la fois une synthèse approfondie des grands changements sociodémographiques et sanitaires survenus dans la région entre 2000 et 2020 et un bilan statistique rassemblant les données récentes les plus fiables sur chaque pays.

L’ouvrage « Premiers cris, premières nourritures » offre une mise en perspective des pratiques d’allaitement et de sevrage des nourrissons, de la Préhistoire au XXIème siècle, à l’échelle internationale.

Il y a cinquante ans, le 19 décembre 1967, le député Lucien Neuwirth faisait adopter par l’Assemblée nationale une loi autorisant la vente et l’usage des méthodes de contraception en France.

Des différences d’âge dans les comportements de fécondité apparaissent entre hommes et femmes

Près de 56 millions d’interruptions volontaires de grossesse ont eu lieu dans le monde en 2014, selon l’OMS. Un peu moins de la moitié étaient des avortements à risque.

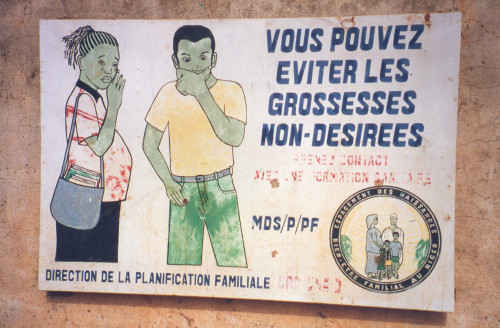

L’enquête ECAF (Contraception d’urgence dans 4 pays africains) a été conduite en 2006-2007, dans trois pays d’Afrique de l’Ouest, le Ghana anglophone, le Sénégal et le Burkina Faso francophones, et un pays d’Afrique du Nord francophone, le Maroc

La France est le seul pays occidental, hormis le Luxembourg, l’Italie et la République tchèque, où la loi autorise les femmes à demander le secret de leur accouchement et de leur identité sur l’acte de naissance de l’enfant

Malgré leur remboursement, les femmes ayant de plus faibles revenus utilisent moins de contraceptifs que les autres

7 couples traités par FIV sur 10 deviennent parents, mais pas uniquement grâce aux traitements médicaux.

La FIV reste un parcours difficile qu’un couple sur 4 ne poursuit pas après l’échec de la 1ère FIV.

La population étudiante est une cible privilégiée en termes de prévention mais aussi d’information sur le consentement

Le droit à l’avortement est d’un accès très inégal dans le monde. Dans les pays de la région africaine ou latino-américaine, l’accès est majoritairement restrictif, interdit ou limité à des causes précises.

Devenir parent durant ses études apparaît comme un impensé social et, dans les faits, la parentalité étudiante s’avère peu prise en compte par le système éducatif français.

A environ 13 ans, la moitié des adolescentes ont déjà eu leurs règles. Cette étape importante de la puberté chez les filles survient plus tôt qu’autrefois.

En moyenne dans le monde, il naît 105 garçons pour 100 filles. Mais la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie ou d’Europe orientale enregistrent une proportion anormalement élevée de garçons chez les nouveau-nés, liée notamment à des avortements sélectifs.

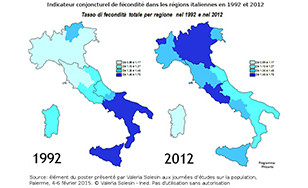

La France et l’Italie sont deux pays presque opposés en Europe en termes de fécondité : la France compte en moyenne 2 enfants par femme contre 1,4 en Italie

Depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, applicable pour les enfants nés à compter du premier janvier 2005, il est possible pour les parents de choisir le nom transmis à leur(s) enfant(s), parmi quatre configurations

Quelles sont les répercussions du télétravail sur la santé mentale et l’équilibre vie personnelle-vie professionnelle ? Si le télétravail a bien des atouts, il peut aussi avoir des conséquences négatives sur le bien-être et en particulier sur la santé mentale.

En France, des disparités d’espérance de vie sans incapacité sont observées dans les territoires.

En utilisant les données de l’assurance maladie française qui sont aujourd’hui accessibles à la recherche, Khaoula Ben Messaoud, qui vient de soutenir sa thèse, Elise de La Rochebrochard, chercheure à l’Ined, et Jean Bouyer, épidémiologiste à l’Inserm, ont pu mesurer le recours annuel aux traitements de l’infertilité.

Le département de la Seine-Saint-Denis a connu des taux particulièrement élevés de surmortalité liée à la Covid-19 par rapport au reste de l’Hexagone.

Aucune étude n’avait approché la question de la répartition des fardeaux sanitaires dans différentes couches sociales d’une ville africaine.

Dans un article paru dans Population (2017, N°3), Dominique Tabutin et Bruno Masquelier proposent un bilan des tendances de la mortalité et de l’évolution des inégalités depuis 1990.

La mortalité a baissé fortement au XXe siècle dans les pays occidentaux, mais pas de manière régulière, ni continue.

Très fréquente autrefois, la mort d’un enfant de moins d’un an est devenue rare en France. En 2015, moins de quatre nouveau-nés sur mille sont décédés avant leur premier anniversaire.

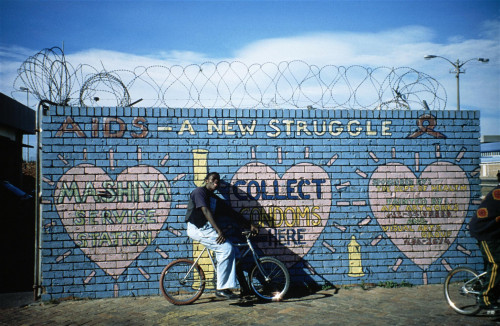

Dans son bilan pour l’année 2012, l’ONUSIDA estime à 35,3 millions le nombre de personnes infectées par le VIH dans le monde, avec 2,3 millions de nouvelles infections et 1,6 million de décès dans l’année.

En 2022, l’avortement a pu être davantage mobilisé dans une période possiblement jugée peu propice à la décision d’accueillir un enfant

L’excès de mortalité observé au début de la pandémie de COVID-19, entre le 18 mars et le 19 mai 2020, a été bien plus grand pour différentes populations nées à l’étranger que pour la population née en France.

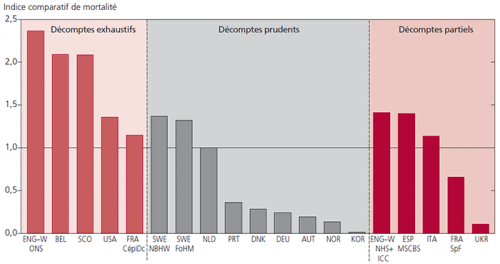

Chaque pays ayant mis en place son propre système de décompte de la mortalité due au Covid-19, et celui-ci ayant évolué au fil des mois, les différences de mortalité observées dans le temps et dans l’espace sont difficilement comparables.

Consacrée à l’Afrique au Sud du Sahara (47 pays, 1,1 milliard d’habitants en 2020), la chronique parue en 2020 dans la revue Population 2020 2-3 propose à la fois une synthèse approfondie des grands changements sociodémographiques et sanitaires survenus dans la région entre 2000 et 2020 et un bilan statistique rassemblant les données récentes les plus fiables sur chaque pays.

La mortalité pour les principaux types de cancers évolue favorablement en France, mais à des rythmes très variés selon la localisation organique et selon le sexe.

Le numéro 3 de la revue Population de 2018 présente, dans son avant-propos, une analyse des inégalités de temps de survie chez les soldats "Morts pour la France" durant la Grande Guerre

Loin d’avoir disparu, la silicose est amenée à progresser à un rythme rapide, parallèlement à l’industrialisation des pays émergents.

État des lieux et des connaissances

La France métropolitaine comptait 27 500 centenaires fin 2021. Ils et (surtout) elles pourraient être sept fois plus nombreux en 2060.

Malgré leur remboursement, les femmes ayant de plus faibles revenus utilisent moins de contraceptifs que les autres

En région comme au niveau national, des comportements démographiques encore marqués par la Covid-19

La consommation varie fortement en fonction de la configuration familiale

Selon une étude internationale dirigée par l’Imperial College et publiée dans la revue Nature Medicine, la France se classe au 8ème rang parmi 21 pays industrialisés en termes de taux de mortalité toutes causes confondues, y compris de la COVID-19, suite à la première vague de la pandémie, se situant ainsi derrière l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, l’Ecosse, la Belgique, les Pays Bas et la Suède, mais devant le Portugal, la Suisse et l’Autriche.

La première étude sur la mortalité des descendants d’immigrés de deuxième génération en France révèle une importante surmortalité chez les hommes d’origine nord-africaine

En 2011, 80% des personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie reçoivent l’aide informelle d’un proche.

Le projet sur la « Mortalité des immigrés en France » s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Ined et le Population Studies Center de l’Université de Pennsylvanie (Penn) aux Etats-Unis et bénéficie d’un financement des National Institutes of Health (NIH) pour la période 2015-2019.

En France, le suicide est sept fois plus fréquent en prison qu’en milieu libre. Quels sont les détenus les plus vulnérables ?

La durée de vie moyenne a plus que triplé en France en deux siècles et demi, passant de 25 ans en 1740 à plus de 80 ans aujourd’hui.

Si près de 2 personnes sur 3 décèdent à l’hôpital, l’analyse des parcours suivis durant le dernier mois de l’existence nuance ce résultat.

A partir des données détaillées des recensements de la population de 1999 et 2015, Julie Fromentin, anciennement doctorante à l’Ined, a analysé l’évolution, durant cette période, de la composition de la population immigrée en France métropolitaine, dans les espaces ruraux, périurbains, ainsi que dans les petites villes.

Près de la moitié des femmes et un peu plus d’un tiers des hommes de 25 à 29 ans sont diplômés de l’enseignement supérieur.

En analysant la scolarité des enfants d’immigrés, qui constituent près d’un quart des élèves, Mathieu Ichou apporte un éclairage sociologique nouveau sur un enjeu social fondamental.

Selon un discours fréquent, des migrations de plus en plus nombreuses résulteront dans l’avenir des changements environnementaux induits par le réchauffement climatique.

Très concentrée géographiquement, très féminine, la population d’immigrants chinois en France est en grande partie constituée d’étudiants.

Le département de la Seine-Saint-Denis a connu des taux particulièrement élevés de surmortalité liée à la Covid-19 par rapport au reste de l’Hexagone.

L’observatoire régional des discriminations en Île-de-France a conduit avec l’Ined et l’institut iPSOS, en avril et mai 2015, auprès de 2500 personnes, une enquête sur les perceptions et expériences des discriminations en Île-de-France.

Le droit français autorise la double nationalité et n’exige pas qu’un étranger devenu Français renonce à sa nationalité d’origine.

L’excès de mortalité observé au début de la pandémie de COVID-19, entre le 18 mars et le 19 mai 2020, a été bien plus grand pour différentes populations nées à l’étranger que pour la population née en France.

La première étude sur la mortalité des descendants d’immigrés de deuxième génération en France révèle une importante surmortalité chez les hommes d’origine nord-africaine

Le projet sur la « Mortalité des immigrés en France » s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Ined et le Population Studies Center de l’Université de Pennsylvanie (Penn) aux Etats-Unis et bénéficie d’un financement des National Institutes of Health (NIH) pour la période 2015-2019.

La population immigrée, c’est-à-dire née étrangère à l’étranger, est majoritairement féminine en France métropolitaine depuis quelques années.

Que recouvre le terme de « ménages complexes » et quelle proportion en Polynésie française ?

Si les jeunes entrent dans le dispositif à des âges très variés, tous doivent en revanche en sortir à 18 ans, âge de fin de la prise en charge légale, ou à 21 ans au plus tard s’ils obtiennent un contrat jeune majeur.

A partir des enquêtes Logement de l’Insee, les auteurs analysent l’accroissement des disparités d’accès à la propriété chez les jeunes ménages (25-44 ans) primo-accédants, dans une perspective historique longue de 1973 à 2013, en France métropolitaine.

Selon un discours fréquent, des migrations de plus en plus nombreuses résulteront dans l’avenir des changements environnementaux induits par le réchauffement climatique.

Il est difficile de recenser les personnes sans domicile, d’autant plus si elles sont sans abri et dorment dans la rue. Pour mieux les connaître, l’Insee et l’Ined ont mené plusieurs enquêtes auprès des usagers des services d’hébergement ou de distribution de repas. Elles montrent une forte augmentation du nombre de sans-domicile depuis 2001.

A partir des données détaillées des recensements de la population de 1999 et 2015, Julie Fromentin, anciennement doctorante à l’Ined, a analysé l’évolution, durant cette période, de la composition de la population immigrée en France métropolitaine, dans les espaces ruraux, périurbains, ainsi que dans les petites villes.

En s’appuyant sur les données de l’enquête Elfe, les autrices, réinterrogent la manière de mesurer la pauvreté en conditions de vie des enfants en bas âge. À travers un travail original, elles mettent en place de nouveaux indicateurs qui permettent d’adopter le point de vue de l’enfant.

Chaque année, plusieurs centaines de milliers d’élèves de Terminale passent le bac. Devenu un véritable rite de passage national, le bac concerne plus des trois quart d’une génération mais n’est pas un rite égalitaire.

Paris compte encore des logements vétustes et insalubres

Une enquête sur le personnel de la recherche française face au changement climatique

Quels impacts le développement du maillage de transport a-t-il eus sur les trajectoires géographiques des générations nées entre 1911 et 1950 et sur la redistribution spatiale des différents groupes sociaux ? Dans quelle mesure, les différentes générations et classes sociales ont-elles contribué aux divisions sociales de l’espace francilien que l’on observe au début des années 2000 ?

À Paris, 16 établissements de bains-douches municipaux et quelque 500 cabines à disposition gratuitement

En France, près de six ménages sur dix sont propriétaires de leur logement. L’accession à la propriété a connu un essor important après la Seconde Guerre mondiale mais aujourd’hui, une part croissante de la population rencontre des difficultés pour devenir propriétaire.

Quelles sont les répercussions du télétravail sur la santé mentale et l’équilibre vie personnelle-vie professionnelle ? Si le télétravail a bien des atouts, il peut aussi avoir des conséquences négatives sur le bien-être et en particulier sur la santé mentale.

L’enquête ELFE (Étude longitudinale française depuis l’enfance) permet pour la première fois de connaître le moment précis auquel cet écart apparait

Près de la moitié des femmes et un peu plus d’un tiers des hommes de 25 à 29 ans sont diplômés de l’enseignement supérieur.

La situation des femmes sur le marché du travail a connu une évolution radicale ces 50 dernières années

Quel dialogue possible entre les entreprises et les chercheurs ? L’Ined a noué des partenariats avec des entreprises pour saisir les mécanismes de production des inégalités professionnelles entre femmes et hommes.

La mortalité a baissé fortement au XXe siècle dans les pays occidentaux, mais pas de manière régulière, ni continue.

Vingt ans après la dernière conférence mondiale sur les femmes, à Pékin, en 1995, leur situation a-t-elle vraiment progressé ? L’Atlas mondial des femmes met en évidence les "paradoxes de l’émancipation" dans des domaines aussi divers que l’éducation, la santé, l’économie, la politique ou la sexualité… Outre les fortes disparités géographiques, les avancées vers l’égalité demeurent inabouties, fragiles ou paradoxales.

La Chine, premier pays au monde par sa population, occupe désormais une place prépondérante sur la scène économique et géopolitique mondiale.

En 2021, l’âge moyen à la parentalité est de près de trois ans plus élevé chez les hommes

L’étude apporte des données inédites sur les violences subies dans le cercle familial et les espaces publics par les personnes qui s’identifient LGB

Angèle Jannot, doctorante à l’Ined, questionne l’influence des niveaux de revenus et de diplôme sur les inégalités de patrimoine au sein des couples parentaux.

des différences entre les couples d’hommes et les couples de femmes

Basée sur les résultats de l’enquête Famille et logements de 2011.

État des lieux et des connaissances

A environ 17 ans, la moitié des adolescent-e-s a déjà eu un rapport sexuel. Les garçons restent plus précoces que les filles, mais de quelques mois seulement.

En 2009, la Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, rattachée à l’Assemblée nationale, recommandait d’organiser une nouvelle enquête sur les violences faites aux femmes sur le modèle de l’Enquête nationale sur les violences envers les femmes (ENVEFF), réalisée en 2000 par l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1

Les mères dont les enfants sont en résidence alternée après un divorce ou une rupture de pacs sont plus susceptibles de travailler que celles qui ont la garde principale de leurs enfants.

Si l’écart entre hommes et femmes diminue, cela résulte principalement d’une réduction du temps consacré par les femmes aux tâches ménagères.

Carole Bonnet, directrice de recherche à l’Ined, Dominique Meurs, et Benoit Rapoport, chercheurs associés à l’Ined, se sont intéressés aux inégalités selon le secteur public ou privé et le niveau de pensions, celles-ci ayant jusqu’alors fait l’objet de moins d’attention.

Comment les hommes et les femmes se répartissent les travaux domestiques depuis la mise en place de la réforme des 35h ?

Défini comme un "système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées (masculin/féminin)" (Bereni, et al., 2012), le genre est une thématique de plus en plus visible à l’heure actuelle dans le monde académique mais aussi dans les sphères médiatiques, politiques et associatives.

Autour de 2050, l’effectif d’hommes célibataires devrait dépasser de plus de 50 % celui des femmes en Chine et en Inde, ce qui donne une idée de l’ampleur de la saturation du marché matrimonial.

En moyenne dans le monde, il naît 105 garçons pour 100 filles. Mais la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie ou d’Europe orientale enregistrent une proportion anormalement élevée de garçons chez les nouveau-nés, liée notamment à des avortements sélectifs.

La progression récente de la part des personnes très âgées dans la population n’a pas conduit à une hausse de la résidence en établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) aussi forte qu’anticipée.

Dans l’ensemble des pays développés, la population vieillit inexorablement, créant de nouveaux équilibres auxquels les sociétés doivent s’adapter.

Dans un contexte de massification et de réformes successives, l’éducation, l’avenir professionnel et les conditions de vie des étudiants sont des enjeux importants qui nécessitent des analyses précises. L’étude des liens entre conditions de vie, entrée dans la vie adulte et parcours étudiants est primordiale.

La longévité, les vieillesses et le vieillissement constituent des enjeux majeurs actuels de notre société, en termes sociaux, de santé ou qualité de vie et de politiques publiques.

La mortalité a baissé fortement au XXe siècle dans les pays occidentaux, mais pas de manière régulière, ni continue.

A environ 13 ans, la moitié des adolescentes ont déjà eu leurs règles. Cette étape importante de la puberté chez les filles survient plus tôt qu’autrefois.

L’enquête ELFE (Étude longitudinale française depuis l’enfance) permet pour la première fois de connaître le moment précis auquel cet écart apparait

La crèche a, toutes chose égales par ailleurs, un impact positif sur l’acquisition du langage, et peu d’effet sur la motricité et sur le comportement.

L’« étude longitudinale sur l’accès à l’autonomie après un placement » permet pour la première fois en France de mesurer les conditions de vie des jeunes protégés au moment de la fin de leur prise en charge

Les résultats de l’étude des chercheurs de l’Ined soulignent que les différences selon le milieu socioéconomique de leurs parents sont présentes dès les premières années, avant leur entrée à l’école maternelle.

Stéphane Carcillo (OCDE, Sciences Po), Claire Guichet (CESE, Paris II CERSA), Bruno Palier (CNRS et Sciences Po) et Olivier Thévenon (OCDE et Ined) ont discuté de cette question lors d’une table ronde organisée à l’Ined le 27 mai dernier, en clôture de la journée scientifique de l’unité Démo Eco, consacrée à la transition vers l’âge adulte. Résumé des interventions

A environ 17 ans, la moitié des adolescent-e-s a déjà eu un rapport sexuel. Les garçons restent plus précoces que les filles, mais de quelques mois seulement.

La Chine, premier pays au monde par sa population, occupe désormais une place prépondérante sur la scène économique et géopolitique mondiale.

En région comme au niveau national, des comportements démographiques encore marqués par la Covid-19

Carole Bonnet, directrice de recherche à l’Ined, Dominique Meurs, et Benoit Rapoport, chercheurs associés à l’Ined, se sont intéressés aux inégalités selon le secteur public ou privé et le niveau de pensions, celles-ci ayant jusqu’alors fait l’objet de moins d’attention.

Il existe des modèles de prise en charge de la perte d’autonomie très différents d’un territoire à l’autre. A l’échelle européenne, les pays du Sud ont une solidarité familiale plus forte que les pays du Nord (Peyrache et Ogg, 2017) ; à l’échelle infranationale, en France, le recours à l’institution est plus important dans la région Bretagne et Pays-de-la-Loire (Trabut et Gaymu, 2016).

En 2011, 80% des personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie reçoivent l’aide informelle d’un proche.

L’étude Elfe étant centrée sur l’enfance, il était naturel de leur donner la parole via un moyen approprié à leur âge et leur génération : des jeux sur ordinateur.

Les garçons deviennent pubères vers 15 ans, selon une enquête de 1994. Ils sont moins précoces que filles, qui ont leurs premières règles vers 13 ans.

La France métropolitaine comptait 27 500 centenaires fin 2021. Ils et (surtout) elles pourraient être sept fois plus nombreux en 2060.

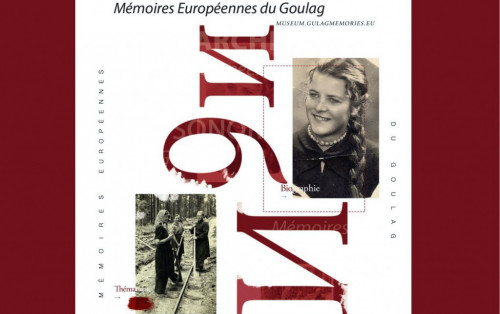

Une nouvelle forme d’édition en ligne, donnant accès aux nombreux témoignages recueillis par les chercheurs auprès d’anciens déportés.

Les auteurs peuvent soumettre leur article en français ou en anglais, et tous les articles sont traduits par les soins de la revue et publiés dans les deux langues.

État des lieux et des connaissances

Près de 56 millions d’interruptions volontaires de grossesse ont eu lieu dans le monde en 2014, selon l’OMS. Un peu moins de la moitié étaient des avortements à risque.

La Chine, premier pays au monde par sa population, occupe désormais une place prépondérante sur la scène économique et géopolitique mondiale.

Très concentrée géographiquement, très féminine, la population d’immigrants chinois en France est en grande partie constituée d’étudiants.

La population mondiale compte près de 8 milliards d’habitants en 2020. Elle n’en comptait qu’un milliard en 1800 et et a doublé au cours des cinquante dernières années (4 milliards en 1974). Elle devrait continuer à croître et pourrait atteindre près de 10 milliards en 2050. Pourquoi la croissance devrait-elle se poursuivre ? La stabilisation est-elle envisageable à terme ? Une décroissance serait-elle possible dans les prochaines décennies ?

L’Ined a été choisi par la Division de la population de l’ONU pour relayer en France les projections de la population mondiale qu’elle vient de réaliser.

Autour de 2050, l’effectif d’hommes célibataires devrait dépasser de plus de 50 % celui des femmes en Chine et en Inde, ce qui donne une idée de l’ampleur de la saturation du marché matrimonial.

En moyenne dans le monde, il naît 105 garçons pour 100 filles. Mais la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie ou d’Europe orientale enregistrent une proportion anormalement élevée de garçons chez les nouveau-nés, liée notamment à des avortements sélectifs.

La démographie du Canada et des États-Unis se caractérise par son dynamisme depuis le début des années 1980.

Une enquête sur le personnel de la recherche française face au changement climatique

Consacrée à l’Afrique au Sud du Sahara (47 pays, 1,1 milliard d’habitants en 2020), la chronique parue en 2020 dans la revue Population 2020 2-3 propose à la fois une synthèse approfondie des grands changements sociodémographiques et sanitaires survenus dans la région entre 2000 et 2020 et un bilan statistique rassemblant les données récentes les plus fiables sur chaque pays.

Selon un discours fréquent, des migrations de plus en plus nombreuses résulteront dans l’avenir des changements environnementaux induits par le réchauffement climatique.

Dans le monde, plus de six femmes sur dix utilisent une méthode contraceptive, parmi celles qui sont en couple et en âge d’avoir des enfants. La méthode la plus fréquente est la stérilisation féminine.

Dans son bilan pour l’année 2012, l’ONUSIDA estime à 35,3 millions le nombre de personnes infectées par le VIH dans le monde, avec 2,3 millions de nouvelles infections et 1,6 million de décès dans l’année.

L’enquête ECAF (Contraception d’urgence dans 4 pays africains) a été conduite en 2006-2007, dans trois pays d’Afrique de l’Ouest, le Ghana anglophone, le Sénégal et le Burkina Faso francophones, et un pays d’Afrique du Nord francophone, le Maroc